1. Evolution & Neuroplastizität

- fillaina

- 4. Juni 2025

- 4 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 21. Juni 2025

Wie veränderbar ist der Mensch? YouTube und Co. versprechen Transformation in 6 Schritten. Die Wissenschaft hat da ein paar Anmerkungen.

Ob wir als Führungskraft neue Kompetenzen erlernen, unser Team weiter entwicklen, oder unsere Organisation zukunftsfähig gestalten wollen - es steht und fällt mit der gleichen Grundfrage:

Wie veränderbar ist der Mensch?

Die Forschung liefert heute eine klare Antwort: Wir sind veränderbar. Aber nicht beliebig, nicht sofort – und nicht ohne Energieaufwand.

In dieser mehrteiligen Blogreihe werfe ich einen Blick auf den Stand der Wissenschaft. Aus der Perspektive verschiedener Disziplinen – von den Neurowissenschaften, über die Epigenetik, bis hin zur Lernforschung und Organisationssoziologie. Heute beginnen wir mit dem, was für mich als Neurobiologin der Ausgangspunkt jeder nachhaltigen Entwicklung ist: die Plastizität unseres Gehirns.

Teil 1: Evolution & Neuroplastizität: Frühe Prägung als Ausgangspunkt für Entwicklung

Neuro- wie bitte?

Etymologisch bedeutet das griechische Wort "plastikos" formbar. In der Neurowissenschaft beschreibt Plastizität die lebenslange Fähigkeit des Gehirns, sich strukturell und funktionell zu verändern – als Antwort auf Erfahrungen, Umwelteinflüsse, innere Zustände oder Lernen. Auch die Umstrukturierung aufgrund von Krankheit ist mittlerweile gut erforscht. Es ist daher ein Missverständnis zu glauben, das plastischste aller Organe, unser Gehirn, sei nach der Kindheit fest verdrahtet. Dennoch scheinen Veränderungen grundlegender Einstellungen, Denk- und Verhaltensweisen im Erwachsenenalter herausfordend. Warum ist das so?

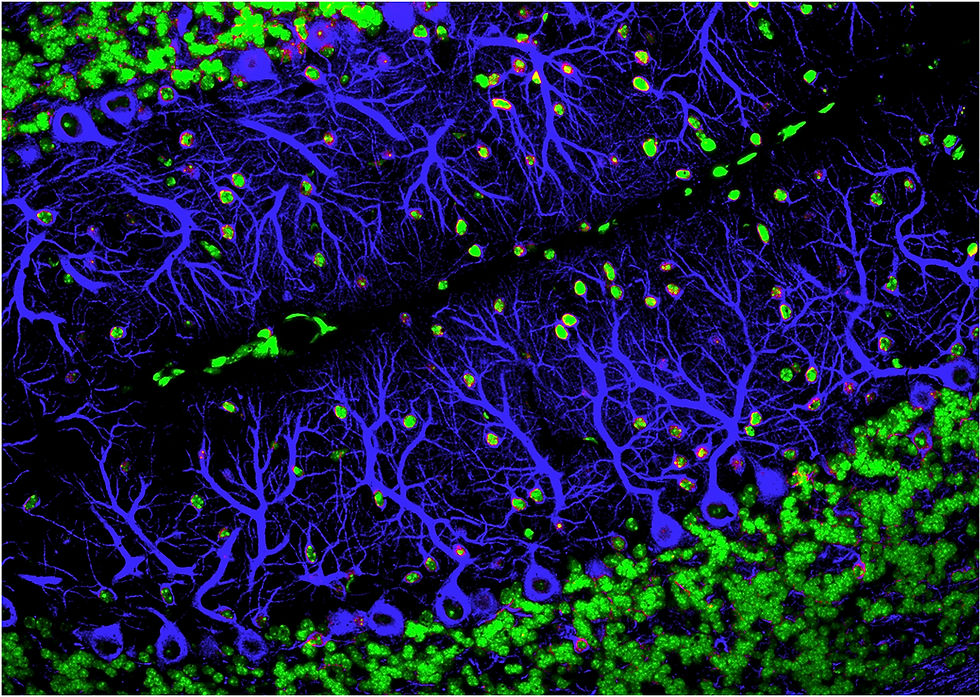

1 Billiarde (10¹⁵) synaptischer Möglichkeiten

Wir kommen - neuesten Schätzungen zufolge - mit rund 86 Milliarden Nervenzellen auf die Welt. Die Anzahl der Nervenzellen bleibt im Laufe unseres Lebens relativ konstant. Was sich verändert - durch Prägung, Erfahrung und Lernen, sind die Verbindung zwischen unseren Nervenzellen: den Synapsen.

Bei Geburt weist das menschliche Gehirn einen Überschuss synaptischer Verbindungen auf: Es sind in etwa 1000 Billionen (1 Billiarde). Diese enorme Dichte an Verbindungen zwischen Nervenzellen, die flexibel formbar sind, macht das Gehirn in der frühen Kindheit hochgradig formbar. Sie versetzt uns in die Lage, uns an jede beliebige Sprache, soziale Umgebung und kulturelle Realität anpassen zu können – ob im Hochland von Äthiopien oder in einem urbanen Stadtviertel Tokios.

Dabei werden in dieser Zeit nicht nur Sprache und Motorik, sondern auch grundlegende Denk- und Verhaltensmuster geprägt.

Neuroplastische Fenster & Spezialisierung

Mit zunehmendem Alter durchläuft das Gehirn jedoch gezielte Stabilisierungsprozesse:

Synaptic Pruning - also das gezielte "Zurückschneiden" nicht benötigter Synapsen, reduziert die Vielzahl ungerichteter, nicht genutzter Verbindungen.

Die verbliebenen synaptischen Bahnen werden effizienter – aber auch stabiler und weniger veränderbar.

Es entstehen sozusagen „neuronale Autobahnen“ – schnelle, eingespielte Muster.

Wie alles im Leben hat dies unschlagbare Vorteile, aber auch gewissen Kosten. Kennen wir beiden, können wir das evolutionsbiologische Design unserer Denkmaschine nicht nur besser verstehen, wir können auch Entwicklungsprozesse gezielter und wirksamer gestalten.

Kennen wir das evolutionsbiologische Design unseres Gehirns, können wir Entwicklungsprozesse gezielter und wirksamer gestalten.

Evolutionäres Neuro-Design: Erst hochgradig plastisch, dann deutlich stablier

Das Überleben unserer Spezies ist seit jeher stark vom Schutz der Gruppe abhängig. Zu groß war das Risiko für Einzelkämpfer, durch Raubtiere, Hunger, Verletzungen oder klimatische Gefahren zu Tode zu kommen. Unser Gehirn ist daher auf die Anpassung an soziale Gruppen und ihrer Kultur ausgerichtet: Bei der Geburt hochgradig plastisch, passt es sich flexibel an die Umweltbedingungen an, in die ein Kind hineinwächst.

Der Mensch verinnerlicht Sprache und Kultur in einer Tiefe, dass sie zum festen Bestandteil von Persönlichkeit und Identität werden. Es wird angenommen, dass wir auf diese Weise vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, als festes Mitglied eines sozialen Gefüges akzeptiert und so vom Schutz der Gruppe langfristig profitieren konnten (vgl. z.B. Gerhard Roth, 2021). Durch den vorprogrammierten Rückgang der Neuroplastizität nach den ersten Lebensjahren wird diese Stabilität und somit das Überleben als soziales Wesen ermöglicht.

Fazit: Dass wir im Erwachsenenalter an unseren gewohnten Denk- und Handlungsmustern festhalten und unsere Kernüberzeugungen und Persönlichkeit nicht über Nacht umkrempeln, hat einen tiefen evolutionsbedingten Grund.

Ein weiterer Fakt, der im Kontext von Entwicklungs- und Lernprozessen eine bedeutsame Rolle spielt:

Neues Wissen kann nicht isoliert abgespeichert werden. Es muss an bestehende neuronale Netzwerke anknüpfen (vgl. McClelland et al., 1995; Abraham & Bear, 1996). Diese sogenannte synaptische Metaplastizität sorgt dafür, dass neue Erfahrungen kompatibel mit früheren sind – und schützt das Gehirn vor biochemischem Chaos und Gedächtnisverlust (catastrophic interference).

Was heißt das für Führung, Persönlichkeitsentwicklung und Transformationsprozesse?

Lern-, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in Führung und Organisationsentwicklung benötigen realistische Rahmenbedingungen und müssen anschlussfähig an Welt- und Sinnbilder derer sein, die sie erreichen sollen.

Veränderung braucht Anschluss. Neue Denk- und Handlungsmuster lassen sich nur dann verankern, wenn sie an bestehende Sinn- und Weltbilder andocken können.

Entwicklung braucht Zeit. Nachhaltiges Lernen ist ein biologischer Umbauprozess – nicht nur ein kognitiver Appell.

Tief verankerte Überzeugungen lassen sich nicht durch Argumente allein verändern. Sie erfordern Methoden, die neuronale Verschaltungen gezielt neu konfigurieren.

Weiterlesen? Wie übersetzt sich Erfahrung in die Struktur unseres Gehirns? Das lesen Sie im 2. Teil unserer Blog-Reihe.

Quellen

Herculano-Houzel, S.: The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain. Frontiers in Human Neuroscience, 2009.

Huttenlocher, P. R.: Synaptic density in human frontal cortex — developmental changes and effects of aging. Brain Research, 1979.

Petanjek, Z. et al.: Extraordinary neoteny of synaptic spines in the human prefrontal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011.

Knudsen, E. I.: Sensitive periods in the development of the brain and behavior. Journal of Cognitive Neuroscience, 2004.

Kolb, B., Gibb, R.: Brain plasticity and behaviour in the developing brain. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2011.

Abraham, W. C., & Bear, M. F.: Metaplasticity: the plasticity of synaptic plasticity. Trends in Neurosciences, 1996.

1. McClelland, J. L., McNaughton, B. L., & O’Reilly, R. C.: Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex: insights from the successes and failures of connectionist models. Psychological Review, 1995.

Roth, G.: Warum es so schwieirg ist, sich und andere zu ändern. Klett-Cotta, Vierte Auflag, 2021.

Kommentare