3. Wie aus einem Impuls biologische Realität wird

- fillaina

- 9. Juni 2025

- 2 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 21. Juni 2025

Was bisher geschah: Neuroplastizität ist die Grundlage unserer Veränderbarkeit. Hebb und Kandel haben gezeigt, dass Lernen nicht nur kognitiv, sondern ein biologischer Prozess ist: Wiederholung, emotionale Relevanz und Kontext entscheiden darüber, ob neue Erfahrungen im Gehirn tatsächlich Spuren hinterlassen.

Plastizität - vom Gedanken zur Struktur

Tatsächlich ist unser Nervensystem ein lebenslang plastisches, also lernfähiges System. Neuroplastizität ist also kein „add on“, sondern eine Grundfunktion unseres Gehirns.

Zentral sind dabei zwei Formen:

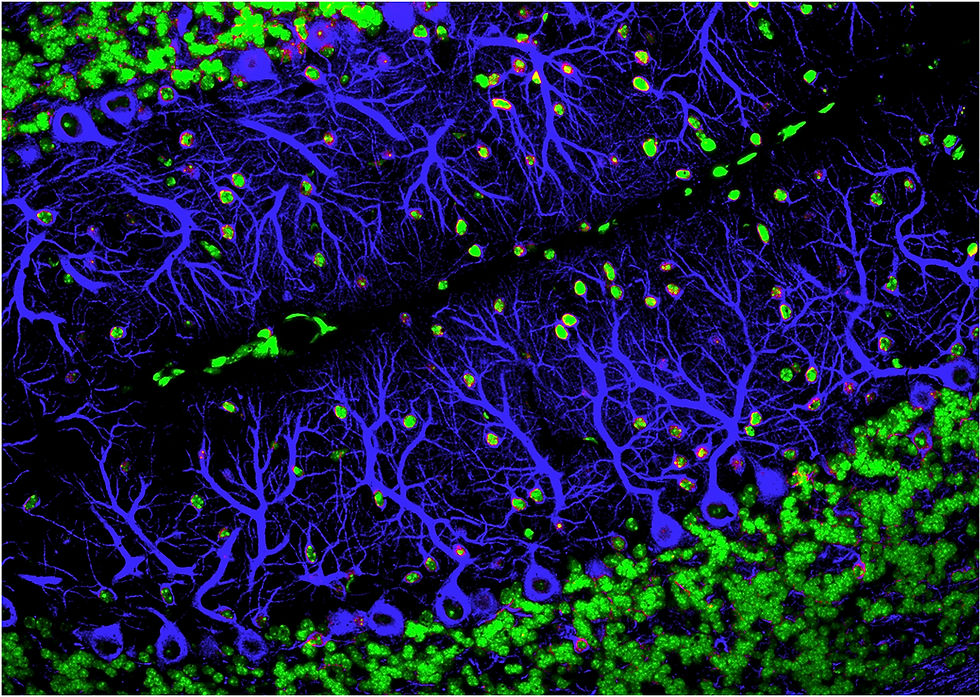

Synaptische Plastizität – beschreibt die kurzfristige Veränderung der Stärke bestehender Verbindungen zwischen Nervenzellen – sie bildet die Grundlage für das Kurzzeitgedächtnis.

Strukturelle Plastizität – umfasst hingegen tiefgreifende Umbauprozesse – etwa den Auf- und Abbau von Synapsen, Dendriten oder ganzen Nervenzellverbindungen. Sie ist die Voraussetzung für Langzeitgedächtnis.

Kurzzeitgedächtnis: Wenn wir - z. B. während eines Change-Vortrags der Geschäftsleitung - neue Informationen aufnehmen, handelt es sich zunächst um eine temporäre Speicherung in den neuronalen Netzwerken des Arbeits- und Kurzzeitgedächtnisses – insbesondere im präfrontalen Kortex sowie in Arealen des Parietal- und Temporallappens. Diese Speicherung dauert typischerweise Sekunden bis wenige Minuten.

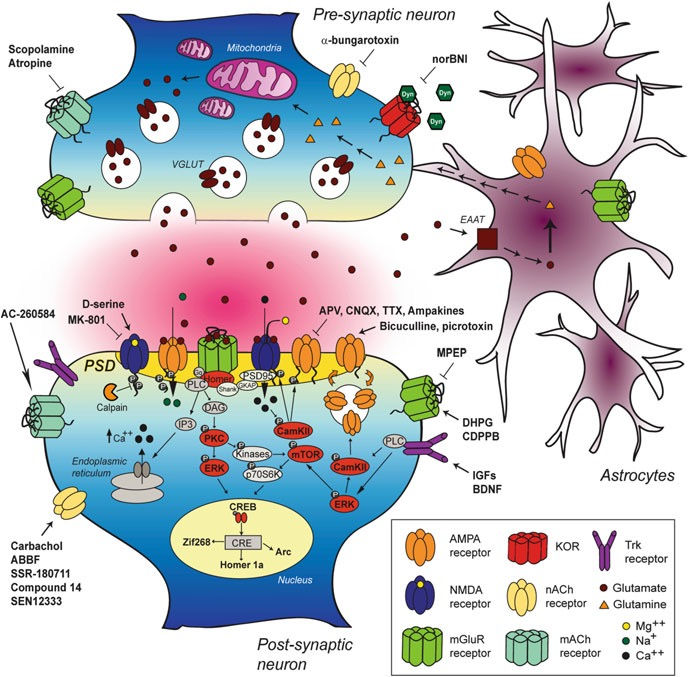

In diesem Zeitraum kommt es – unter anderem durch die Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter wie Glutamat oder Serotonin – zu einer verbesserten Signalübertragung, sowie zu einer erhöhten Rezeptorempfindlichkeit bereits bestehender synaptischer Verbindungen. Diese Veränderungen beruhen auf rein biochemischen Modifikationen und sind nicht dauerhaft: Ohne Wiederholung oder emotionale Relevanz verfallen sie wieder.

Hören wir die Unternehmensleitung jedoch wiederholt, und hat das Gesagt für uns subjektiv Bedeutung und emotionale Relevanz stehen die Chancen nicht schlecht, dass diese neuen Informationen im Langzeitgedächtnis der Zuhörer:innen konsoldiert werden.

Langzeitgedächtnis entsteht, wenn Informationen nicht nur kurzfristig aktiv gehalten, sondern über Wiederholung, emotionale Relevanz oder Bedeutung konsolidiert werden. Dieser Prozess erfordert tiefgreifendere neuronale Veränderungen, die auf struktureller Plastizität beruhen.

Intrazellulär aktivierte Signalketten (wie der cAMP-PKA-CREB-Weg) führen zur Genexpression, neuer Proteinsynthese und schließlich zur Bildung neuer synaptischer Verbindungen. Diese Prozesse ermöglichen es dem Gehirn, Erfahrungen langfristig zu speichern.

Dieser Prozess dauert länger, benötigt Energie und geschieht nicht automatisch. Nur Informationen, die wiederholt aktiviert, emotional bedeutungsvoll oder mit bestehenden Wissensnetzen verknüpft sind, haben die Chance, ins Langzeitgedächtnis überzugehen.

Was bedeutet das für Führung und Veränderungsprozesse?

Veränderung geschieht nicht durch Einsicht allein.

Sie braucht:

Relevanz (emotionales Involvement),

Wiederholung (gezielte Aktivierung),

Stabilisierungszeit (Gedächtniskonsolidierung),

Kontext (Einbettung in stimmige Systeme).

Führung, die nachhaltig wirken will, braucht neurobiologisches Verständnis. Veränderung beginnt im Kopf – aber bleibt nur, wenn sie strukturell verankert wird.

Weiterlesen? In Teil 4 der Reihe geht es um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Neuroplastizität im Erwachsenenalter – und was sie für die Gestaltung lernfreundlicher Organisationen bedeuten.

Quellen

Kandel, E. R. et al.: The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. Science, 2001.

Alberini, C. M. & Kandel, E. R.: The regulation of transcription in memory consolidation. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2015.

Miyashita, T. & Kubik, S.: Systems Consolidation of Memory: Insights from Behavioral and Neurophysiological Studies. Neuroscience Letters, 2017.

Dudai, Y.: The restless engram: Consolidations never end. Annual Review of Neuroscience, 2012.

Kommentare